D. José A. Robles Carbonell

Centro Español de Metrología

Resumen

La metrología moderna nace a finales del siglo XVIII, con la legalización en 1791 por la Asamblea Nacional Francesa del Sistema Métrico Decimal de medidas (SMD), en el entorno social de la Ilustración, con mentalidad racionalista, en donde proliferan los desarrollos científicos y técnicos, y el auge de las comunicaciones y el comercio. Este sistema de unidades nació con la pretensión de que fuese, en sus palabras, “para todos los tiempos y todos los pueblos”, y así, a lo largo del siglo XIX, gran parte de los países de Europa, entre ellos España, implantaron dicho sistema, derogando un conjunto de unidades de medida tradicionales, que en muchos casos provenían de la Edad Media. Este cambio fue posible por el ambiente reformista y el deseo de progreso de la sociedad de la época.

En 2024 se cumplen los 175 años de la publicación de la Ley de adopción del Sistema Métrico Decimal en España, que iniciaba un largo proceso de reformas para su implantación. Es por ello que aprovechando esta efeméride, con este artículo, pretendemos difundir esta parte de la historia de la metrología española y con ello mantener nuestra memoria viva y valorar el gran esfuerzo que tuvieron que hacer gobiernos e instituciones así como la determinación férrea, hoy diríamos “resiliencia”, de algunos individuos para lograr sacar adelante lo que denominamos en el título de este artículo como “reto político y social”.

Palabras clave: Sistema Métrico Decimal, Sistema Internacional de unidades (SI), unidades de medida pre-métricas, Comisión de Pesas y Medidas, fieles almotacenes, fieles contrastes.

Abstract

Modern metrology was born at the end of the 18th Century, with the legalization in 1791 by the French National Assembly of the Decimal Metric System of measurements (DMS) in the social environment of the enlightenment with a rationalist mentality, where scientific and technical developments and a boom in communications and trade proliferated. This system of units was born with the pretension to be, in its words, “for all times and all peoples”, and so throughout the 19th century most of the countries of Europe, including Spain, implemented this system, repealing a set of traditional units of measurement, which in many cases came from the Middle Ages. This change was made possible by the atmosphere and the wishes for progress of the society of the time. The year 2024 marks the 175th anniversary of the adoption of this system in Spain and this gives rise to its commemoration and dissemination in order to keep our historical memory alive and to value the great effort that governments and institutions had to make and the strong determination, today we would say “resilience”, of some individuals in order to achieve what we call in the title of this article “political and social challenge”.

Key words: Decimal Metric System, International System of Units (SI), pre-metric units of measurement, Weights and Measures Commission, fieles almotacenes body, fieles contrastes body.

1. El heredero del Sistema Métrico Decimal: El Sistema Internacional de Unidades (SI) a día de hoy

La adopción e implantación del Sistema Métrico Decimal (SMD) en el siglo XIX por un gran número de países, y su desarrollo posterior para adaptarse a las necesidades de la sociedad durante el siglo XX, han dado lugar a nuestro actual Sistema Internacional de unidades.

El Sistema Internacional de Unidades, SI, es el sistema adoptado internacionalmente (por la IX CGPM en 1948, y desde 1960 con el nombre SI), utilizado en la práctica científica y el único legal en España (según la Ley 32/2014, de Metrología, de 22 de diciembre), en la Unión Europea y en numerosos otros países. Se estima que el 95 % de la población del mundo utiliza oficialmente, hoy en día, el Sistema Internacional de Unidades (SI). [1]

La importancia de las medidas en la actividad económica y social de cualquier época está fuera de toda duda, y cobra todavía más relevancia en la sociedad actual, cada vez más globalizada e interconectada, donde el funcionamiento de sus estructuras está basado en la confianza mutua, la cual depende en gran parte de que las medidas sean fiables, reproducibles y universales. De ahí que el uso de un sistema de unidades de medida, implantado y ampliamente aceptado a nivel mundial, como lo es el Sistema Internacional de Unidades, SI, represente una herramienta fundamental en la comunicación y globalización de un mundo que está inmerso en una evolución constante de la ciencia y la tecnología.

Organismos como la UNESCO reconocen en la Metrología una herramienta muy importante para la eliminación de las barreras técnicas al comercio, la protección del medio ambiente y la promoción de la salud [2]. Sirva como apoyo a este hecho la estimación que se hace de que el valor anual de las transacciones en las que se emplean las medidas asciende al 50 % del PIB [3] y en todo esto intervienen las unidades del SI.

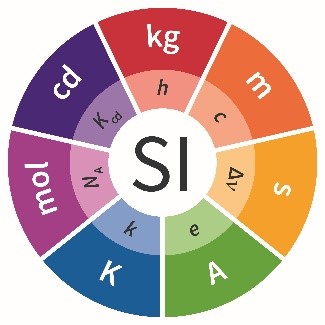

El SI gira alrededor de siete unidades denominadas fundamentales (metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela), correspondientes a otras tantas magnitudes, y a partir de ellas se obtienen las denominadas unidades derivadas, como producto de éstas elevadas a distintas potencias.

Las ventajas que ofrece el SI sobre otros sistemas de unidades son múltiples y variadas. Podemos traer aquí, entre otras las siguientes:

- es universal, porque abarca todos los campos de la ciencia, la técnica, la economía y el comercio,

- es coherente, porque no necesita de coeficientes de conversión y todas sus unidades guardan proporcionalidad entre sí;, es decir, se trata de un sistema de unidades ligadas entre sí por reglas de multiplicación y división, sin otro factor numérico más que el 1,

- utiliza prefijos para la denominación de los múltiplos y submúltiplos de la unidad correspondiente de cada magnitud y elimina así la multiplicidad de nombres muy diferentes para una misma magnitud, facilitando la comparación de valores dispares de una misma magnitud (ej. distancias microscópicas y astronómicas),

- cada magnitud física sólo tiene una unidad SI, aunque esta se puede expresar de diferentes formas,

- permite formar unidades derivadas con mayor facilidad a partir de combinaciones de las unidades fundamentales según relaciones algebraicas que ligan las magnitudes correspondientes,

- establece una clara delimitación en los conceptos de masa y fuerza (peso),

- integra en uno solo, varios subsistemas de medidas y facilita así el proceso de entendimiento y aprendizaje.

En Noviembre de 2018, la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) sancionó la revisión más importante del SI, ligando las definiciones de las unidades fundamentales a constantes universales, logrando con ello que las actuales medidas se hayan desligado completamente del hombre (Ánthropos), haciéndolas objetivas, y moralmente neutras [4].

El SI sirve hoy como lenguaje común de las comunicaciones, de la tecnología, de las investigaciones, de la ciencia y del comercio internacional, debiendo considerarse como uno de los grandes logros del Siglo XX y herramienta imprescindible en la globalización.

Para saber más del SI, se pueden visitar las páginas del BIPM o del Centro Español de Metrología: https://www.bipm.org; https://www.cem.es.

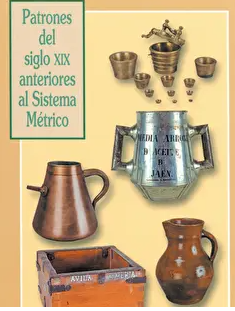

2. Antecedentes del SMD

Las unidades de medida se han considerado en la historia como signo de poder, independencia y cultura [5]; de ahí que las grandes civilizaciones conocidas hayan dispuesto de un sistema de pesas y medidas como herramienta de apoyo a su desarrollo, que a su vez propagaron a otras civilizaciones en función de su capacidad bélica o de comercio. En España, ya en el año 197 a.C. los romanos implantaron su sistema de unidades, evolucionado posteriormente por los visigodos y árabes. Es de destacar, por ejemplo, como todavía hoy en pleno siglo XXI, nos resulta familiar oír hablar de pulgada, pie, milla, libra, arroba, cantara, almud, aranzada, fanega, etc., unidades provenientes de estos pueblos, habiendo pasado ya más de siglo y tres cuartos desde la adopción del Sistema Métrico Decimal en nuestro país.

La evolución de los sistemas de medida ha venido condicionada por las necesidades de medida de las sociedades, en paralelo con los desarrollos de la ciencia [6], [7]. Así por ejemplo, entre el final del siglo XV y el XVIII, se consiguieron importantes avances en la astronomía, la geodesia y la medida del tiempo, lo que llevó a desarrollos importantes en las medidas, y a finales del XVIII, al establecimiento del Sistema Métrico Decimal (SMD) en Francia. Asimismo, en este periodo de tres siglos, la metrología también se hace visible a cargo de Galileo Galilei (1610), quien establece una clara e importante distinción entre propiedades mensurables y no mensurables de la materia:

“Para enumerar lo que es contable, contar lo que es medible y hacer medible lo que no es medible”

Como se ha podido comprobar en muchos ejemplos a lo largo de la historia, la metrología acompaña y precede en muchos casos a los avances científicos. Quizás uno de los más recientes ha sido la revolución tecnológica de los microchips o de la nanotecnología, o más recientemente la de la segunda revolución cuántica, aún en marcha.

A su vez, con el desarrollo y crecimiento del comercio y los viajes, las medidas paulatinamente proliferaron e incluso algunas con el mismo nombre tenían diferente valor entre regiones o ciudades o incluso entre gremios y profesiones. Así, por ejemplo, se estima que, a finales del siglo XVIII, en Francia existían bajo la cobertura de unos ochocientos nombres, unas 250 000 unidades de medida en uso. En el caso de España, al igual que ocurría en Francia, existía una gran dispersión de unidades de medida (mismos nombres de unidades con diferentes valores entre regiones o pueblos), donde las medidas estaban condicionadas por el hombre y su trabajo, dependiendo a veces de su voluntad, de su carácter y de sus relaciones con los demás, facilitando con ello los abusos y engaños.

Los intentos de unificación [8] en todos los países fueron muchos, pero los intereses gremiales o señoriales los llevaron uno tras otro a su fracaso hasta que la propia sociedad evolucionó, movida por las necesidades del aumento del comercio, la definición de la figura de “nación” y la construcción nacional del Estado. Así en España, el primer intento conocido de unificación de las unidades de medida en Castilla se remonta a Alfonso X, en 1261, mediante cartas de privilegios enviadas a los ayuntamientos de ciudades y localidades relevantes de la época. Casi un siglo después, en 1347, Alfonso XI, estableció una normativa metrológica en las cortes de Segovia, confirmada con algunas reformas en las cortes de Alcalá de Henares de 1348. Estos intentos no lograron corregir la gran disparidad en las unidades de medida, que siguieron aumentando con el paso del tiempo, tal como viene reflejado en las peticiones sobre unificación de los procuradores a Enrique II en las Cortes de Toro de 1369, y a Juan II en las Cortes de Madrid de 1435.

Los Reyes Católicos también lo intentaron, confirmando en 1476, en las Cortes de Madrigal, las resoluciones respecto a las unidades adoptadas en las Cortes de Madrid de 1435 y en las de Toledo de 1436.

También Felipe II lo intentó y ordenó en la pragmática de 24 de junio de 1568, dictada en el Escorial, que “…la vara castellana que se ha de usar en todos estos reynos, sea la que hay, y tiene, la ciudad de Burgos…” unificando así la medida de longitud. También ordenó a través de otras pragmáticas la unificación de las medidas de aceite y la legua.

Durante los reinados posteriores hasta llegar al siglo XVIII hubo algún intento disperso de unificación, pero en general disminuyó el interés de la sociedad y sus poderes. La revolución francesa de finales del siglo XVIII fue la palanca que generó y dinamizó un nuevo resurgir de los intentos unificadores.

El marqués de Condorcet escribía en 1793: “... La uniformidad de las medidas sólo puede desagradar a los abogados que teman ver disminuir el número de pleitos, y a los comerciantes que teman perder ganancias al facilitarse y simplificarse las transacciones comerciales. ….Una buena ley ha de ser buena para todos los hombres, como un buen enunciado en geometría es verdadero para todos.”

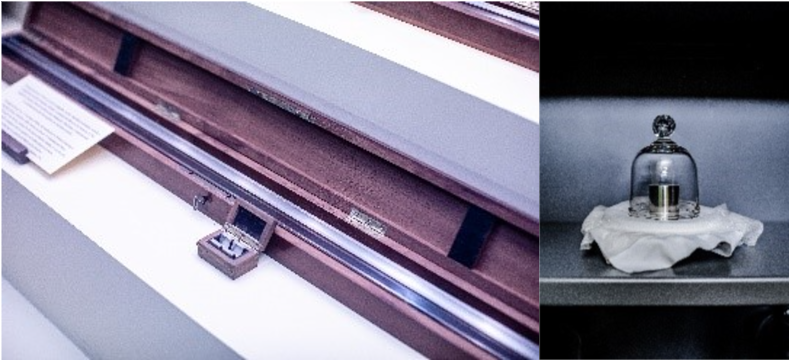

Así pues, el inicio de la metrología, como la conocemos en la actualidad, surge después de la revolución francesa, con el decreto por parte de la Asamblea Nacional Francesa, en donde se instituye su sistema nacional de pesas y medidas con la nomenclatura de sus unidades, los múltiplos y submúltiplos. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa legalizó un sistema métrico decimal de medida, que utilizaba como unidad de medida de longitud, el metro, definido por la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre y como unidad de masa, la del decímetro cúbico de agua a la temperatura de 4 ºC (centígrados), a la que su densidad es máxima. Ambas unidades se materializaron mediante una barra de platino a cantos y un cilindro de platino, que se depositaron en los Archivos de la República, en París, el 22 de junio de 1799 [9].

El establecimiento de este sistema supuso la aventura de siete años para la medición del meridiano entre Dunquerque y Barcelona [10], en la que España estuvo muy presente ayudando y dando soporte dentro de su territorio, llevada a cabo por Pierre Francois Méchain, así como participando en la Comisión internacional de sabios que formaron la Comisión de Pesos y Medidas por medio de Gabriel Císcar y Agustín de Pedrayes, que ratificaron los cálculos y el valor a asignar al metro: el metro mediría 443,296 milésimas partes de la toesa de París.

Como anotación curiosa cabe señalar que el metro calculado tras las medidas realizadas por Delambre y Méchain en esta aventura de finales del siglo XVIII discrepa respecto a la medida actual en – 0,2 mm (la longitud del meridiano desde el polo al ecuador es igual a 10 002 290 m).

A su vuelta a España, al año siguiente de la Conferencia Internacional del metro, Gabriel Ciscar presentó al rey Carlos IV la propuesta de un nuevo sistema de medidas para todo el reino y en paralelo publicó su conocida obra “Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza” (Madrid, 1800) [11] para dar a conocer las nuevas unidades adaptadas a la terminología tradicional castellana, así como instruir sobre el sistema aritmético decimal. No se atrevió a utilizar las denominaciones francesas y generar un cambio radical en el sistema de unidades empleado. Así, propone que el metro, con su longitud establecida en París, se llame en España “vara decimal” o “medidera”, en referencia a la tradicional y más difundida medida española, la vara castellana, y calcula que un millón de varas de Burgos, la medida castellana, debería equivaler a 835 906 varas decimales, a la temperatura de 16,25 grados centígrados.

Asimismo, los prefijos grecolatinos deca, hecto, kilo, miria, deci, centi, mili…, los transforma en “decenas”, “centenas” y “millares” o “millas decimales”, para aproximarlos lo más posible al lenguaje coloquial.

La propuesta fue rechazada, pero motivó una reacción de revisión del Sistema de Pesas y Medidas en vigor a través de la Real Orden de 26 de enero de 1801, donde los patrones que se establecían eran: la vara, construida sobre el modelo de la conservada en el archivo de la ciudad de Burgos; la media fanega, conservada en el archivo de la ciudad de Ávila; la cántara, conservada en el archivo de la ciudad de Toledo, y el marco de peso, conservado en el archivo del Consejo de Castilla.

Es de notar que en 1821 Ciscar publicaría una obra más extensa titulada “Apuntes sobre medidas, pesos y monedas”, que puede considerarse una segunda parte de su “Memoria elemental…” En esta obra se advierte un cambio de su propuesta inicial sobre la nomenclatura que había planteado en 1800. Ahora emplea continuamente los nombres franceses castellanizados. Aquí vemos como en dos décadas cambia el entorno social y se empieza a plantear la posibilidad de introducir un nuevo sistema de unidades unificador, siguiendo el modelo y experiencia franceses. En esa época, ya autores como Ros y Renart abogaban por la unificación y apostaban por el SMD en su “Memoria sobre los más adecuados pesos y medidas”.

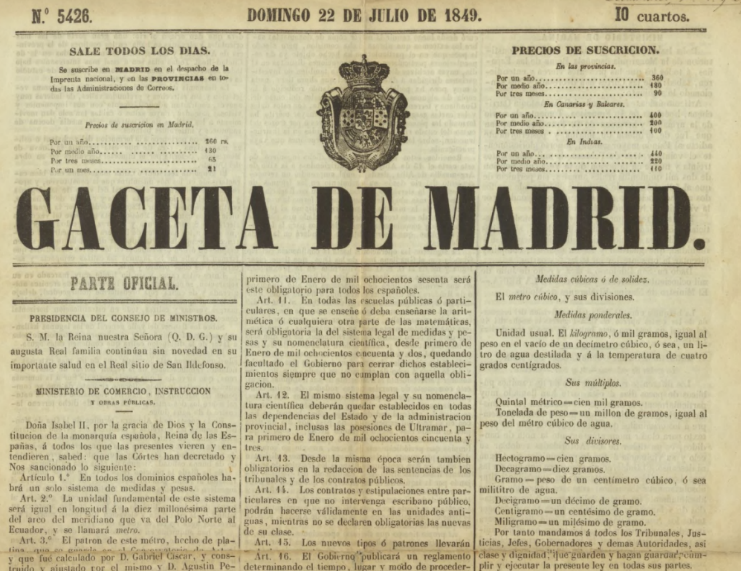

Tuvo que pasar casi medio siglo de reflexiones y discusiones en ámbitos científicos y políticos nacionales para que España asumiera de forma legal el Sistema Métrico Decimal (SMD). El 19 de julio de 1849, la reina Isabel II sancionaba en San Ildefonso (Segovia), la Ley de Pesos y Medidas [12], introduciendo en la legislación nacional en todo el reino, el sistema métrico decimal y su nomenclatura científica, subiéndose al tren del progreso y rompiendo con las tradiciones y costumbres de una sociedad que aspiraba al progreso pero que seguía siendo todavía muy rural y conservadora.

España fue una adelantada en la adopción del Sistema Métrico Decimal ya que, cuando se adopta por España, en 1849, solo había sido adoptado legalmente por Francia, Bélgica, Holanda, dos repúblicas italianas y Chile.

La ley era muy práctica y clara, pero definitivamente muy optimista en cuanto a los plazos para su desarrollo e implantación. En ella, se establecía la reducción (equivalencia) de todas las medidas de las provincias a las legales, el envío de colecciones tipo a todos los municipios, la publicación de un reglamento, el establecimiento de un mecanismo de vigilancia y control, la obligación de redactar los contratos públicos, escrituras y registros con las nuevas medidas, etc., lo que debía terminar con su implantación en la Administración en 1853 y en los usos sociales en 1860. Como veremos más adelante en este artículo, los plazos se retrasaron 20 años. Asimismo, esta ley actualizaba la farmacopea, que seguía utilizando medidas ponderales provenientes del siglo XVI, con la obligación de expresar las dosis en las nuevas unidades.

3. Entorno político, social y económico de la época

El siglo XIX en España supuso un periodo de grandes cambios, una transición de una sociedad estamental a una sociedad burguesa y un estado liberal. Ello llevó aparejada una revolución cultural y de ideas en un marco de dificultades económicas y de gran coste bélico (guerra de la independencia, tres guerras carlistas, guerra de Marruecos…independencia de Cuba y Filipinas). Es el siglo en donde se moderniza la agricultura, se potencian las comunicaciones con el nacimiento del ferrocarril y se expande a diferentes velocidades la revolución industrial. [13]

La economía se modernizó y se desarrolló principalmente a finales de siglo XIX, con relevancia de la industria textil catalana y la siderurgia vasca. Tuvieron un gran auge la explotación de las minas por empresas extranjeras, y las comunicaciones, ya que se creó una red de ferrocarriles y se ampliaron y mejoraron las carreteras.

A nivel demográfico, la población española pasó de 11 millones al inicio del siglo a 18 millones al final del mismo, iniciándose el éxodo rural del campo a las ciudades, en paralelo al desarrollo industrial. Es de resaltar la gran emigración hacia las “Américas” de finales del siglo. La esperanza de vida en 1860 era de 29,1 años, pasando a ser de 34,9 años a finales de siglo. En cuanto a la tasa de alfabetización, se pasó del 31,9 % en 1860 al 43,9 % en 1900. Estos datos nos señalan el retraso económico y social de la época. [14]

Existió, como es público y notorio, una gran inestabilidad política, con una crisis endémica de la hacienda pública (bajada de interés y del principal de la deuda en 1848 por Bravo Murillo, que motivó el cierre de la bolsa de Londres a los valores españoles; en 1861 ocurrió algo similar con la bolsa parisina, y en 1866 se sufre la primera gran crisis económica del incipiente sistema capitalista, …). El desequilibrio de las cuentas del Estado complicó mucho las diferentes decisiones que se adoptaron para la implantación del SMD.

En este siglo la tendencia modernizadora y centralista condujo a una nueva vertebración del territorio nacional en provincias, al desarrollo de nuevos planes de educación (desde la primaria a la superior y universitaria), a la abolición de los pesos y medidas tradicionales y su sustitución por el sistema métrico decimal (1849) objeto de este artículo, a la reforma del sistema monetario con la creación de la peseta (1868), a la creación de las primeras patentes modernas, a la introducción de la electricidad, a la creación de la cartografía nacional, …y a un largo etc., que llevó a un cambio de modelo hacia una sociedad burguesa con servicios como alumbrado público, suministro de agua potable, alcantarillado, transporte, etc.

En el ámbito científico cabe resaltar la creación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, en 1847, o la creación de las primeras escuelas de ingeniería civiles como la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales (1802), la Escuela de Ingenieros de Montes (1848) y la de Ingenieros Agrónomos (1849). A nivel de Ingeniería Industrial, existía el Real Conservatorio de las Artes de Madrid (1824), en donde se desarrolla parte de nuestra historia sobre la implantación del SMD en España.

A pesar de las múltiples dificultades económicas, políticas y sociales, el cambio fue imparable y vino empujado por el desarrollo técnico y el anhelo social de progreso y bienestar. Así por ejemplo, en el tema que nos ocupa, la implantación de un nuevo sistema de medidas, se prolongó por más de 40 años. Para un Estado con una incipiente economía de mercado era fundamental la eliminación de la fragmentación de las medidas tradicionales y la implantación de un sistema métrico decimal con reconocimiento internacional como herramienta básica para facilitar el comercio y la ampliación de los mercados. Las ventajas esgrimidas por los promotores del SMD para implantarlo eran, entre otras, la universalidad, un sistema de unidades con reglas claras y relaciones entre las unidades en donde el cálculo se simplifica al adoptar una base única, la decimal, y una nomenclatura metódica.

4. SMD y fundamentos

A lo largo del siglo XIX se asistió en gran parte de los países de Europa, entre ellos España, a la adopción e implantación del Sistema Métrico Decimal que provenía de la revolución francesa de finales del siglo XVIII. Este Sistema nacía con el objetivo unificador y reformista que requería una sociedad con mentalidad racionalista de la ilustración, frente a los desarrollos científicos y técnicos que se estaban produciendo, y al auge del comercio y las comunicaciones. [15]

Las propiedades que aconsejaban su adopción se pueden resumir en tres:

- Universalidad, por cuanto su fundamento basado en la naturaleza podía ser adoptado por la mayoría de las naciones y además ponía coto a la gran dispersión de unidades.

- Fiabilidad, puesto que partía de un patrón establecido con independencia de las actividades del hombre, relativamente independiente de circunstancias temporales y locales: el metro.

- Homogeneidad, por cuanto relacionaba bajo el mismo paraguas y con estructura similar distintas magnitudes: longitud, superficie, volumen.

Además, la base decimal que empleaba el nuevo sistema simplificaba la operativa y el cálculo, evitando el uso de los llamados “números complejos”.

Como hemos referido anteriormente, España fue una adelantada en la adopción del SMD, siendo establecido un solo sistema de medidas y pesas en todos los dominios españoles (el SMD), por ley de 19 de julio de 1849, publicándose sus patrones y equivalencias a las nuevas medidas en la Gaceta de Madrid del 28 de diciembre de 1852.

Todos los plazos iniciales de obligatoriedad previstos en la referida ley se van retrasando; así, se extiende el plazo de aplicación obligatorio del SMD previsto inicialmente para 1853 para el Estado y 1860 para toda la población hasta en 7 ocasiones. Las dificultades políticas, económicas, sociales e industriales para su puesta en marcha, como se comentará más adelante, hacen que su implantación real se dilate hasta 1880, pero no será hasta 1895 cuando se finalice el periodo de reformas iniciado en 1849 y el sistema métrico decimal comience a generalizarse en España [16].

La ley de 1849, puede considerarse como una de las medidas políticas más innovadoras, disruptivas y transformadoras del reinado de Isabel II. Los argumentos dados para la reforma del sistema de unidades son rotundos y muy centrados en el desarrollo de la economía y de la propia sociedad: “en interés de la agricultura (en una sociedad poco industrializada y muy rural donde los estudios muestran que gran parte del porcentaje del PIB recaía en la agricultura), en interés de las artes (en un periodo de ilustración), en interés del comercio (un comercio en alza con multitud de oportunidades con un porcentaje alto en el PIB del sector servicios), en interés, en fin, de todas las clases de la sociedad (el bienestar social era un objetivo)”. Los gobiernos y muchos científicos e ilustrados de la época entendieron la necesidad de la transformación y a pesar del rechazo de la población y de algunas instituciones, apoyaron su implantación en un largo proceso, esgrimiendo argumentos como su racionalidad y claridad, la libertad de prejuicios y tradiciones y el estar basado en la naturaleza. Tal como la historia nos muestra, su implantación y acatamiento era solo una cuestión de tiempo, sensibilización y sobre todo, de educación de la sociedad.

Para abordar el desarrollo y establecimiento del SMD, se creó por real decreto de igual fecha que la ley, la Comisión de Pesas y Medidas [17] que estaría compuesta “por personas peritas que propondrían los medios de asegurarse de la rigurosa exactitud del metro de platino y procederían a verificar la relación de las medidas y pesas tradicionales utilizadas con las métricas, recién establecidas”.

Así, siguiendo los principios que se le marcaban en su texto fundacional, la primera Comisión creada por la Real Orden de 20 de Julio de 1849, estuvo constituida por científicos de alta formación, con amplia experiencia política que ocupaban altos cargos en la administración pública y que estaban comprometidos con el proyecto de unificación de las pesas y medidas: D. Vicente Sancho, senador vitalicio del reino (Presidente), D. Vicente Vázquez Queipo, diputado a Cortes, D. Cristobal Bordiu, Director General de Agricultura, Industria y Comercio, D. Joaquín Alfonso, Director del Conservatorio de Artes, D. Rafael Escriche, profesor de matemáticas en el Conservatorio de Artes (Secretario), D. Alejandro Oliván, diputado a Cortes, D. Juan Suberease, Inspector General del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos. Esta Comisión se constituyó y se instaló el 24 de agosto de 1849 en el Conservatorio de Artes. [18]

A medida que fueron transcurriendo los años y variando las circunstancias de entorno de la sociedad, la Comisión se fue reestructurando e incorporando nuevos miembros menos políticos y más científicos. Las diferentes composiciones se pueden consultar en la publicación resumen histórico de la Comisión de Pesas y Medidas [19].

Respecto a los primeros miembros, es de reseñar el papel que jugaron en el trabajo técnico algunos de ellos, como D. Joaquín Alfonso, D. Juan Subercase, D Vicente Vázquez Queipo y D. Rafael Escriche. En manos de ellos estuvieron las medidas y comparaciones entre las unidades tradicionales y las nuevas unidades para determinar las equivalencias entre ellas, aunque hay que señalar que la mayoría del trabajo lo realizó el primero de ellos, D. Joaquín Alfonso.

Para iniciar los trabajos de equivalencia se solicitaron a los jefes políticos muestras de todas las pesas y medidas que tuviesen uso legal en las provincias y cabezas de partido, sin perjuicio de solicitar más tarde el pedido a los pueblos en particular, si así se considerase oportuno. Se pidieron 3 colecciones, dos para remitir al Conservatorio de Artes de Madrid, a la Comisión, y la tercera que se quedaría en los archivos del gobierno político. En la circular remitida se especificaban qué medidas y cómo debían ser construidas (forma, material, …)

“En conformidad con el artículo 7º de la Ley de 19 de julio, debe procederse con toda diligencia a verificar la relación de las medidas y pesas actualmente usadas en los diversos puntos de la Monarquía, con las nuevas; y a efecto de llevarlo a cabo, reuniendo en Madrid las pesas y medidas usadas en las provincias, para que la Comisión nombrada con tal fin las compare y compruebe por sí misma, dependiendo el mejor éxito del celo, escrupulosidad y eficacia de los jefes políticos; S. M. la Reina se ha servido mandar…”.

Asimismo, se crearon los subcomités provinciales para recabar y preparar estas medidas y ayudar a la Comisión de Pesas y Medidas.

A resultas de sus trabajos, se determinaron las equivalencias entre las antiguas pesas y medidas españolas y las métricas, apareciendo publicadas las primeras tablas provisionales en las Gacetas de 29 de junio, 2, 3 y 4 de julio de 1851, y algo más tarde ya consolidadas por la Real Orden de 9 de diciembre de 1852 (Gaceta de Madrid del 28 de diciembre de 1852). Una de las dos colecciones de las antiguas medidas con que trabajó la Comisión para la conversión, se mantiene y se puede visitar en la exposición permanente de pesas y medidas del Centro Español de Metrología [20]. La otra colección, que se mantenía en el Archivo General Central, ubicado en el antiguo Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, se perdió junto con gran parte de la documentación de la Administración española generada en la Edad Media, en un devastador incendio en agosto de 1939.

“….nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal”. Antoine de Lavoisier.

5. Dificultad para su implantación

Como se ha comentado antes, aunque la Ley de 1849 estableció el SMD y el uso obligatorio de las nuevas unidades y las fechas de entrada en vigor se fijaron en 1853 para la administración del Estado y, en 1860, para todos los ciudadanos, las dificultades acaecidas retrasaron varias veces dichas fechas. Cambiar un sistema metrológico supone un cambio disruptivo y una revolución social en la que todos, individuos e instituciones, han de aceptar y renunciar a tradiciones, y aprender nuevos nombres de unidades, nuevas subdivisiones y nuevos usos y lo más difícil aún si cabe, aprender a cuantificar y entender las diferentes medidas que rigen su vida ordinaria. Los obstáculos en la difusión de las nuevas unidades, entre otros, estuvieron en entender qué unidad se utilizaba para cada magnitud, cómo se utilizaban los nuevos prefijos como “kilo” y “centi”, así como sortear las diversas prácticas especulativas que se desarrollaron de forma natural en la situación de transición a un nuevo sistema. Otro de los desafíos era también que la sociedad de la época, con una tasa de alfabetización baja, aprendiese la aritmética y la notación decimal [21].

A continuación vamos a ver someramente algunas de las dificultades que tuvieron que ser sorteadas para el establecimiento del SMD.

5.1. Disponibilidad de patrones de referencia para realizar las tablas de equivalencia

El legislador mando a la Comisión creada al efecto de la implantación del SMD utilizar como patrón de referencia el metro existente en el Conservatorio de Artes que había sido calculado por D. Gabriel Ciscar y construido y ajustado por D. Agustín de Pedrayes, previa comprobación de su exactitud. El primer problema vino justamente de ahí. Dicho metro no ofrecía la seguridad requerida ya que había estado abandonado durante muchos años, además de que según se relata en un informe posterior de 1861 este metro no se llegó a encontrar.

Así pues, un representante de la Comisión, el Sr. Alfonso, se desplazó a Paríis el 6 de septiembre de 1849 para adquirir un comparador de longitudes y patrones de referencia del metro y del kilogramo. Esta misión, en principio sencilla, se convirtió en una carrera de obstáculos con problemas burocráticos, económicos y técnicos entre ellos el incumplimiento de los pagos de Hacienda, que obligaron al comisionado a realizar múltiples gestiones, ayudado por el embajador y por varios amigos y miembros de la Academia de Ciencias francesa.

En diciembre de 1850, se trajo a España un comparador de longitudes de hasta un metro, que permitía comparar longitudes tanto si estaban trazadas en una regla, como si estaban limitadas por sus cantos, apreciando centésimas de milímetro. Posteriormente, en 1851, se recibieron el metro de platino de sección triangular, que definía la longitud del metro a 0 °C en dos de sus caras, y el kilogramo de la misma materia fabricados por Mr. Gustave Froment. Estos dos prototipos, junto con el litro de latón de la misma procedencia, constituyeron los patrones nacionales de España. Estos prototipos se pueden contemplar hoy en día en la colección de Pesas y Medidas del Centro Español de Metrología en Tres Cantos, Madrid.

Debido al retraso en disponer de patrones de referencia de platino y a la urgencia en iniciar los trabajos de comparación para obtener las equivalencias, el Sr. Alfonso adquirió un metro de latón construido por Mr. Gambey y un kilogramo asimismo de latón que fueron comparados con los patrones del Observatorio Astronómico de París para garantizar su exactitud y trazabilidad a los patrones de referencia franceses. Estos patrones secundarios son los que sirvieron para dar inicio a los trabajos de evaluación de la equivalencia hasta recibir los patrones definitivos de platino anteriormente mencionados.

Las primeras tablas de equivalencia se publicaron incompletas en las Gacetas de 29 de junio, 2, 3 y 4 de julio de 1851, dos años después de la promulgación de la Ley del 1849. Los resultados se proporcionaron con una aproximación de hasta la tercera cifra decimal en las medidas de longitud y de superficie. Posteriormente se completaron las referidas tablas con todas las provincias y se aumentó el número de decimales hasta la sexta cifra decimal en las medidas de superficie, publicándose por Real Orden el 9 de diciembre de 1852, y más tarde, por la Real Orden de 25 de abril de 1862, una mucho más amplia que incluía las toneladas de peso y arqueo, las de codos cúbicos, las pesas medicinales y las de metales y piedras preciosas [22].

Como resumen de los estudios de comparación de los resultados de las equivalencias se pudo ver que las medidas lineales y de capacidad de áridos de las diferentes provincias tendían a una mayor uniformidad, mientras que las relativas a la capacidad de líquidos y las ponderales eran muy variables.

5.2. Fabricación de juegos de patrones para las provincias y municipios

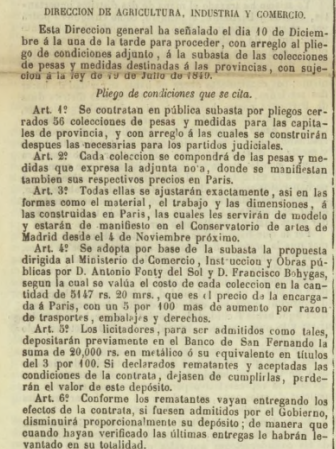

En paralelo con los trabajos de equivalencia, la Comisión tuvo que ocuparse de gestionar los ejemplares que habrían de constituir la colección de patrones de referencia destinada a cada provincia, de acuerdo con el artículo 8 de la ley, haciéndose cargo de las correspondientes subastas y resolviendo los incidentes y diferencias en las equivalencias. Fue una tarea llena de obstáculos, partiendo de problemas económicos para su compra y siguiendo por la falta de calidad de las partidas inicialmente fabricadas por los pocos fabricantes que se prestaron a ello, o la capacidad de producción en un corto periodo de tiempo de los mismos, lo que produjo bastante retraso y la necesidad de abrir las puertas a fabricantes extranjeros para su fabricación.

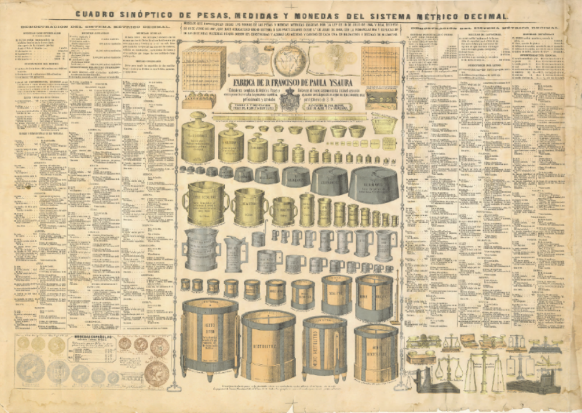

Inicialmente se trabajó sobre 56 colecciones de pesas y medidas que habrían de servir de patrones en las capitales de provincia, componiéndose cada colección de 100 piezas, fabricadas por la “Fundación Barcelonesa de bronces y otros metales”. Posteriormente se le encargaron al mismo fabricante 61 colecciones más para las dependencias del Estado y ya en 1862 se licitaron 600 colecciones que se adjudicaron a D. Francisco Malabouche, de Valencia, para los pueblos cabeza de partido, de las cuales 106 serían para los partidos judiciales de las provincias de ultramar. En el año 1864, las capitales de provincia ya disponían de sus colecciones, así como casi todos los pueblos cabezas de partido. El proceso de construcción y reparto continuó durante los siguientes años, en los que se construirían varios millares más con destino a los pueblos, que sin ser cabezas de partido, tenían una población superior a 2000 habitantes. Ya sobre 1880, antes de hacer obligatorio definitivamente el SMD, se distribuyeron unos 750 juegos entre pueblos más pequeños. Estas últimas colecciones solo estaban compuestas por los patrones del metro, el kilogramo y el litro.

5.3. Disponibilidad de material didáctico y formación de los maestros

A mediados del siglo XIX cuando se dicta la Ley de Pesos y Medidas en España, se está llevando a cabo un cambio significativo en las políticas educativas (planes del duque de Rivas en 1838, de Pidal en 1845 y más tarde el de Moyano en 1857) y el SMD jugó un papel relevante dinamizando la modernización educativa, extendiendo la enseñanza obligatoria a amplias capas de la población [23].

Con una enseñanza en fase de desarrollo, el sistema métrico decimal encontró en las aulas el mejor camino para su expansión social, y protagonizó, además, una explosión bibliográfica de casi 700 títulos que salieron de la imprenta en su mayor parte para cumplir el papel de libros de texto.

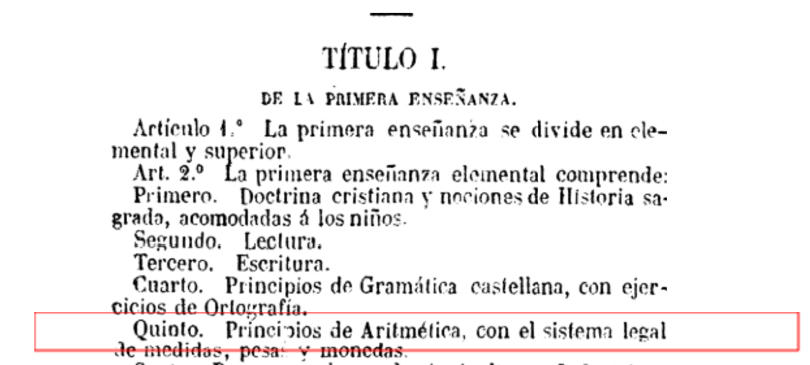

La incorporación del SMD al sistema educativo nacional trajo consigo una serie de transformaciones curriculares. Entre ellas, la inclusión en los programas de matemáticas para las enseñanzas primaria y secundaria de una nueva estructura conceptual, expresada y transmitida mediante una nomenclatura métrico-decimal. A partir de 1852 se introduce en el currículo de matemáticas la enseñanza del SMD, tanto en primaria como en secundaria.

A pesar del claro mandato de la Ley de Pesas y Medidas del 1849, en su artículo 11:

“En todas las escuelas públicas ó particulares, en que se enseñe ó deba enseñarse la aritmética ó cualquiera otra parte de las matemáticas, será obligatoria la del sistema legal de medidas y pesas y su nomenclatura científica, desde primero de enero del mil ochocientos cincuenta y dos, quedando facultado el Gobierno para cerrar dichos establecimientos siempre que no cumplan con aquella obligación”.

La enseñanza de las pesas y medidas tradicionales no se abandonó completamente en los centros de enseñanza, ya que siguieron formando parte de la vida diaria de la sociedad. Además, en sus inicios, los maestros no contaban con materiales didácticos como textos o patrones métricos, lo que dificultó la explicación y compresión del empleo práctico de las nuevas unidades. Se intentó suplir la falta de patrones con dibujos y esquemas de las pesas y medidas y su inclusión en los libros de texto.

Siguiendo el ejemplo de la propia sociedad, el SMD encontró en los centros de enseñanza fuertes opositores a su pronta implantación, necesitándose varias décadas para su regularización.

Otro de los problemas que se encontró la introducción del SMD fue la preparación de los maestros. A partir del 1849 el SMD se incluye en los planes de formación de los maestros en las Escuelas Normales para anticiparse a la obligación de su enseñanza en los colegios públicos en 1852.

Para este periodo, hasta 1852, los maestros dispusieron de cuatro textos fundamentales:

- “Compendio de matemáticas”, de José Mariano Vallejo (1851)

- “Breve tratado de la aritmética decimal”, de Rafael Escriche,(1849)

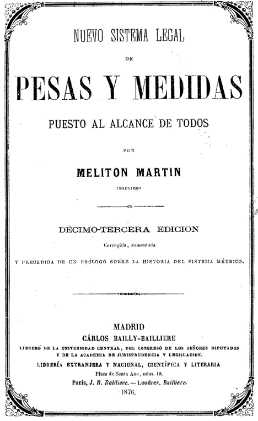

- “Exposición del Sistema Métrico Decimal”, de Melitón Martín (1852), y

- “Elementos de aritmética con el nuevo sistema legal de pesas y medidas”, de Joaquín Avendaño (1852)

Cabe resaltar el éxito que tuvieron algunos de ellos, como el de Melitón Martín [24], insigne ingeniero y científico de la época, que en 1863 ya iba por su undécima edición, habiendo editado 2500 ejemplares en cada una de ellas. En 1876 publicó su 13ª edición. Esta última edición ha sido reeditada por el Centro Español de Metrología en conmemoración del 175 aniversario de la adopción del SMD en España y puede consultarse en la web del organismo.

A partir de 1849 se inicia la publicación de textos, llegando a disponerse de más de 300 para uso de la enseñanza primaria y unos 700 en general a finales del siglo.

La real Orden de 8 de septiembre de 1852 recoge la lista de textos que han de servir a las escuelas normales y en las primarias elementales y superiores, canalizando y normalizando de esta forma la formación en el SMD.

Algunos de los libros de texto utilizados para la enseñanza del SMD y referenciados por D. Miguel E. Picardo en su obra “La introducción del SMD en España y su incidencia en los libros de texto para la enseñanza de las matemáticas (1849-1892)” [23] son:

- “Aritmética decimal y demostrada para uso de las escuelas primarias, conteniendo todas las operaciones ordinarias del cálculo aplicadas al sistema métrico, un breve compendio del cálculo antiguo, cambios, progresiones, logaritmos, y reglas de anuidad”, de Lorenzo Trauque (1854).

- “Compendio de matemáticas puras y mixtas” (quinta edición del Tomo I), de José Mariano Vallejo y Ortega (1855).

- “Aritmética práctica para uso de las escuelas primarias”, de D. Juan Cortázar y Cortázar (1856).

- “Tratado de aritmética teórico-práctica con la explicación del sistema métrico decimal para uso de las escuelas de primera enseñanza elemental y superior”, de Profesores del Ramo (1860).

- “Principios y ejercicios de aritmética y geometría escritos para uso de los alumnos de segunda enseñanza”, de D. Felipe Picatoste y Rodríguez (1861).

En la referida obra de Picardo, publicada por el Centro Español de Metrología en 2020, se puede profundizar sobre estas obras y sus autores, así como sobre obras posteriores.

Entre los años 1850 y 1856 se editan una gran cantidad de obras aprobadas por el Consejo de Instrucción Pública y que vienen recogidas en la real orden del 21 de octubre de 1856, que actualiza la del 1852. Para una mayor información sobre la bibliografía producida, también se puede consultar el extenso trabajo realizado por M. A. Gutiérrez Bringas [25].

Además de la proliferación de libros de texto, durante los primeros años de la implantación del SMD, la Revista de Instrucción Primaria, de máximo prestigio entre el magisterio, jugo un importante papel para la difusión y defensa del SMD. Así en 1852 publicó su “Manual popular de medidas y pesas”.

Para terminar este apartado, cabe reconocer que los maestros fueron una pieza clave en la difusión del SMD en un entorno social no muy favorable.

5.4. Rechazo social

La sociedad de la época se resistió al abandono de su zona de confort y al establecimiento de unas nuevas unidades de medida que rompían con las tradicionales, muy ligadas a las tareas y actividades del hombre y que exigían una abstracción del pensamiento para su entendimiento.

Para la sociedad, el nuevo sistema era una ocurrencia del gobierno y de los científicos, injustificada e influidos por el país vecino. Así, una de las características del nuevo sistema, su constancia frente a la variabilidad del tradicional se veía como una barrera al comercio ya que las transacciones estaban muchas veces sujetas a diferentes medidas en función de si se trataba de una venta o de una compra; por ejemplo en el comercio de la carne se compraba con arrobas de 25 libras y se vendía por arrobas de 24 libras, siendo esa diferencia parte de la ganancia, o en las unidades de medida de los aguateros (oficio muy común en aquella época) que variaba en función de la sequía o abundancia o incluso de la distancia desde donde provenía la fuente. También era muy normal en la agricultura que las unidades de medida fueran diferentes en función de la fertilidad de las tierras.

Esta oposición del pueblo, la refleja claramente D. Joaquín de Irízar en su memoria sobre lo absurdo del SMD publicada en 1869, en la que, entre otras cosas, decía:

“… En efecto es una verdad que la España esta supeditada por el necio Sistema Métrico Decimal, que es obra de quatro Sabiostros, que ignorantes enteramente de las cosas de la vida humana, se metieron a gobernar lo que no entendían. Se me dirá tal vez, que antes había mucha confusión en las Medidas, lo qual no es del todo cierto: en particular en España el Pie de Rey reinaba y gobernaba mucho; y la Vara de Burgos, y las demas Pesas y Medidas tenían la mayor influencia, lo qual no quiere decir, que no había nada que hacer; mas si, que no había la menor necesidad de acudir á Francia para traernos á España un bárbaro barbarismo”

Aquí vemos la denuncia popular de utilizar un sistema de medida “bárbaro” importado de Francia, argumento muy utilizado por los detractores del SMD.

Asimismo, otro ejemplo lo encontramos en las palabras de Miguel de Mayora (autor de la época): “La independencia de una nación no está fundada solamente en los límites geográficos que la naturaleza ha determinado. Su apoyo más firme está en su religión, en su lengua, en la diferencia de sus monedas, y en la diferencia de sus pesos y de sus medidas”.

En estas palabras subyace que la implantación del SMD significó una pérdida de poder, de las prerrogativas y privilegios que algunos poderes locales mantenían por motivo de los impuestos y ganancias comerciales derivadas de los cambios de unidades entre unos territorios y otros.

Otro ejemplo es la obra de teatro de Sanz de Castro: El sistema decimal: disparate cómico-lírico en un acto y en prosa (1881), donde se ridiculiza el uso del SMD. Traemos aquí como ejemplo algunas partes:

MÚSICA.

CORO DE VENDEDORES Y VENDEDORAS,

El sistema decimal

que nos quieren imponer

es un sistema animal

que no vamos á entender.

Deca, diez.

Hecto, ciento.

Kilo, mil.

Miria, diez mil.

Ni yo entiendo este belén

ni se ha hecho para mí.

Ay señor Alcalde

constitucional

porque nos ha puesto

el sistema decimal!

En una parte de la obra los actores que hacen de vendedores proclaman:

Vend. 1.* (Voceando.) Un litro de tomates, ochenta céntimos.

Vend. 2º (id.) Un quilómetro de lechugas, diez céntimos.

Vend. 3º: Una vara de rábanos, parroquianas.

Vend 4º. Una legua de guindillas…

Esta obra muestra algunas de las dificultades ya apuntadas, como entender y aprender a utilizar las unidades referidas a sus magnitudes, y sus múltiplos y submúltiplos.

Ante toda esta resistencia social, el gobierno utilizó diversos mecanismos para mentalizar a la sociedad y difundir la utilización del SMD:

- Se adecuó el sistema de enseñanza para lograr una efectiva penetración del SMD en la sociedad. La educación de la sociedad es el mejor instrumento a medio plazo para consolidar un cambio radical en usos y costumbres, como lo fue el SMD

- Se optó por la exposición pública de las distintas unidades de medidas del SMD a través de carteles y se creó la Cátedra del SMD para la especialización en el tema

- Se elaboraron y pusieron a la venta manuales con información teórica y las tablas de equivalencias establecidas para cada provincia.

Si la población no tenía bastante con la reforma del sistema de unidades, a mediados del siglo se produjo también la reforma monetaria, con la creación de la peseta. Este hecho ayudó indirectamente al SMD, ya que familiarizó a la población con la aritmética decimal.

5.5. Rechazo institucional

Gran parte de los municipios representados por sus alcaldes se opusieron desde un principio al SMD ya que lo consideraron una imposición del Estado burgués y centralista, además de aducir la incompatibilidad entre el nuevo sistema metrológico y las costumbres ancestrales. También hubo muchos municipios que se negaron a perder sus competencias y entregar el servicio de verificación al Estado.

Asimismo, ante la imposición que establecía el reglamento aprobado por el Senado el 27 de mayo de 1968 [26], por el que se obligaba a que todas las pesas, medidas e instrumentos del comercio debían ser sometidos a una verificación primitiva y posteriormente a una anual, los gobernadores civiles hicieron saber al ministro el descontrol existente por la aparición de un considerable número de medidas antiguas cuya adaptación a la legal era imposible abordar.

Además, el referido reglamento dio pie al inicio de la batalla de los gremios (farmacéuticos, joyeros, plateros, casas de la moneda, el ejército), que desde tiempos inmemoriales tenían competencias propias para la verificación y marcado de sus medidas, por lo que se negaban a recibir la visita del contraste público.

Es también notoria la inobservancia de la regulación métrica por parte de autoridades y organismos oficiales en sus bandos, anuncios, boletines, impresos, en donde no utilizan las unidades métricas, hecho que denota el rechazo o desinterés por el SMD.

5.6. Sostenibilidad del cuerpo de verificación

En la implantación del SMD también fueron agentes importantes los cuerpos de verificadores. Cuando se adopta el nuevo sistema de pesos y medidas, ya existían los Fieles Almotacenes, como funcionarios municipales encargados de contrastar los pesos y las medidas tradicionales y además comprobar la buena calidad de la mercancía vendida, supervisar los precios en los mercados y evitar los fraudes. Es decir eran una especie de “regidores de abastos”. Su actividad por lo tanto, no estaba claramente dirigida a la vigilancia de la utilización del SMD.

En el momento en que se decide relanzar el establecimiento del SMD, una vez distribuidos los patrones métricos en las provincias y municipios, se crea por real decreto de 19 de junio de 1867 el nuevo cuerpo de Fieles Almotacenes, como cuerpo responsable de controlar e impulsar el cumplimiento de las regulaciones sobre pesas y medidas. Su tarea además sería la de marcar las nuevas pesas y medidas métricas y hacer las verificaciones periódicas, viniendo su remuneración en base a las tasas por tal servicio. El 1 de enero de 1868, 49 fieles-almotacenes, uno por provincia, tomaron posesión de sus cargos. En 1871 el cuerpo pasó a llamarse Fieles-Contrastes.

La sostenibilidad del nuevo cuerpo ya nació con dificultades endémicas, ya que al no disponer de un sueldo fijo dependían del número de servicios que prestasen y, como se ha visto, existiendo un gran rechazo social, incluso por parte de las instituciones locales, los ingresos de los fieles almotacenes que no eran de grandes provincias eran escasos e insuficientes para poder vivir de ellos. Como ejemplo, una tabla que apareció en la revista “métrica” en 1894 indicaba que en Barcelona los ingresos anuales ascendían a 43 695 PTA, mientras que en Segovia eran de 48 PTA. Nótese que las tarifas no estaban unificadas.

Ello dio lugar a que algunos de los fieles almotacenes renunciasen a su cargo y de esta forma se llegó a que, en 1872, según un informe de la Comisión de Pesas y Medidas, la mayor parte de las provincias carecían de fieles contrastes.

Con la cada vez mayor penetración del SMD, en 1883, ya en la última etapa para hacerlo obligatorio, se comenzó a organizar la dotación de plazas de fieles-contrastes, a regular sus honorarios y a celebrar las primeras oposiciones, hasta llegar en 1895 a completar el servicio con más de 200 funcionarios en toda España y en 1924 se contaba con 68 ingenieros industriales, fieles-contrastes, asistidos por más de un centenar de ayudantes.

5.7. Indefinición y carencia legislativa iniciales

Ya hemos comentado el largo proceso seguido para la implantación del SMD, que llevó aparejado el desarrollo legislativo que se fue produciendo para solucionar progresivamente las dificultades y casuísticas que fueron apareciendo y que en los textos iniciales no estaban contempladas. Algunas de estas dificultades venían por falta de claridad en la formulación de los textos, que llevaban a diferentes interpretaciones o a lagunas que dejaban fuera determinadas casuísticas. Además, el continuo aplazamiento de la entrada en vigor del uso obligatorio generó una desconfianza popular y agravó la falta de seriedad en las medidas promulgadas para la implantación del SMD.

Uno de los problemas que se encontraron fue la venta ambulante, cómo gestionarla, otro fue la disponibilidad de locales donde los fieles contrastes pudiesen ejercer sus tareas. Un aspecto importante también fue el de los continuos litigios entre la autoridad local y los fieles contrastes al adquirir estos las competencias que antes residían en dicha autoridad local. Todo esto hubo de regularse.

6. Cronología de la implantación del SMD hasta el SI

El proceso de implantación, como se ha comentado, fue largo, y debido a los diferentes obstáculos que hubo que ir salvando, los plazos para la obligatoriedad se fueron modificando. A continuación, hacemos un listado de las regulaciones más relevantes que jalonaron la trayectoria de la implantación del SMD en España: [26]

- Ley de pesas y medida del 19 de julio de 1849, dictada por Isabel II. Se establece un solo sistema de medidas y pesas en todos los dominios españoles a propuesta del Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Juan Bravo Murillo. La ley fija los primeros plazos:

- Primeras tablas de equivalencia antes de 1 de julio de 1851 y en Filipinas al final del mismo año. (art 7)

- Colecciones de nuevos patrones en las capitales de provincia antes de 1 de enero de 1852, posteriormente al resto de poblaciones. (art 8)

- Enseñanza obligatoria del SMD a partir del 1 de enero de 1852. (art 11)

- Entrada en vigor en dependencias del Estado, en las dependencias provinciales, tribunales y contratos públicos el 1 de enero de 1853. (art 12 y 13)

- Obligatorio para todos los españoles el 1 de enero de 1860 (art 10)

- Real Decreto del 19 de julio de 1849, creando la Comisión de Pesas y Medidas que se encargará de los trabajos para la implantación del SMD.

- Real Orden de 20 de julio de 1849, por la que se nombran los miembros de la Comisión de Pesas y Medidas.

- Real Orden circular de 6 de septiembre de 1849 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Publicas nombrando las Comisiones provinciales de pesas y medidas para preparar el establecimiento del sistema métrico-decimal. En esta orden se dan las especificaciones para preparar las 3 colecciones de patrones provinciales utilizados, dos de las cuales serían remitidas a la Comisión de Pesas y Medidas para realizar las equivalencias con el sistema métrico.

- Real Orden circular de 16 de noviembre de 1849 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Publicas por la que se dispone que en el presupuesto de cada una de las provincias se consigne la cantidad de 2000 reales para la adquisición de los patrones de pesas y medidas métricos.

- Real Orden circular de 8 de enero de 1850 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Publicas por la que se dispone que se amplíe la dotación establecida en la Real Orden del 16 de noviembre en otros 2000 reales (total 4000 reales) más para la adquisición de los patrones métricos.

- Real Orden de 9 de diciembre de 1852 del Ministerio de Fomento por la que se publican las primeras tablas de equivalencias entre las antiguas medidas y las métricas.

- Real Decreto de 31 de diciembre de 1852 del Ministerio de Hacienda aplazando la entrada en vigor hasta 1854, aduciendo problemas para adquirir todas las colecciones de nuevos patrones.

- Real Decreto de 23 de diciembre de 1853 del Ministerio de Hacienda aplazando la entrada en vigor hasta 1855 en todas las dependencias del Estado y de la Administración provincial, aduciendo nuevamente problemas para adquirir todas las colecciones de nuevos patrones así como de la dificultad para la acuñación de la peseta y su disponibilidad.

- Real Orden del Ministerio de Fomento del 21 de marzo de 1855 por la que se establece la obligación de implantar el SMD en todos los documentos oficiales.

- Real Decreto de 12 de diciembre de 1860 del Ministerio de Fomento por la que se reorganiza la Comisión de Pesas y medidas y se convierte en permanente.

- Real Orden circular de 7 de agosto de 1865 por la que se obliga a los pueblos que no son cabeza de partido a adquirir una de las tres colecciones de patrones métricos diseñados, según la relevancia de los mismos cuyos costes eran de 200, 100 y 60 escudos respectivamente.

- Real Decreto de 19 de junio de 1867 del Ministerio de Fomento por el que se establecen los plazos en que ha de regir el Sistema Métrico Decimal, autorizando la transformación de las de Castilla, y determinando el establecimiento de almotacenes en las capitales de provincia. El 1 de julio de 1867 se fija como fecha en la que empezará a ser obligatorio en todos los ramos, en las dependencias del Estado y de la Administración provincial. Esta obligatoriedad se extiende también a los Tribunales, Juzgados, Notarios y escribanos en contratos de tipo público. Para los particulares la obligación de uso obligatorio se establece el 1 de julio de 1868.

- Real Orden circular de 21 de enero de 1868 del Ministerio de Fomento disponiendo la toma de posesión de los Almotacenes e instando a que se les facilite local con las colecciones de patrones métricos.

- Real Decreto de 27 de mayo de 1868 aprobando el Reglamento de aplicación de la Ley de 19 de julio de 1849.

- Real Decreto de 17 de junio de 1868 del Ministerio de Fomento aplazando la obligatoriedad del SMD hasta primero de enero de 1869 en las dependencias del Estado y de la Administración provincial y municipal en todos los ramos, así como para los particulares, establecimientos y corporaciones.

- Real Decreto de 24 de marzo de 1871 del Ministerio de Fomento aplazando la obligatoriedad del SMD hasta primero de julio de 1871.

- Por Real Decreto de 14 de febrero de 1879 se ordena nuevamente el calendario para la puesta en marcha y la obligatoriedad del uso del SMD, estableciendo como fecha el primero de julio de 1880. A estas alturas la obligatoriedad es también para los territorios americanos y africanos.

A partir de 1880 ya no se producen más aplazamientos de la obligatoriedad del SMD pero su aplicación real siguió siendo muy lenta y con poca penetración en la sociedad e instituciones y es por ello que el 3 de febrero de 1883 se envía una Circular del Ministerio de Fomento en la que se recuerda la obligatoriedad del uso del SMD en todos los pueblos de España y se insta a los Gobernadores para que den las instrucciones correspondientes a los alcaldes, para que no permitan la utilización de las medidas antiguas y la imposición de las penas que correspondan a los que no lo hagan.

Transcurridos más de 10 años desde su obligatoriedad todavía era necesario recordar la obligación del SMD y por ello el 28 de febrero de 1891 se emite otra Real Orden recomendando la vigilancia del cumplimiento de las leyes sobre pesas y medidas.

En 1892, se publica la segunda ley de pesas y medidas de nuestra edad moderna, la Ley de 8 de julio de 1892. Su reglamento de desarrollo se publicaría en 1906.

Como se puede observar, el trabajo legislativo fue continuo y abundante para lograr la implantación efectiva del SMD en nuestro país.

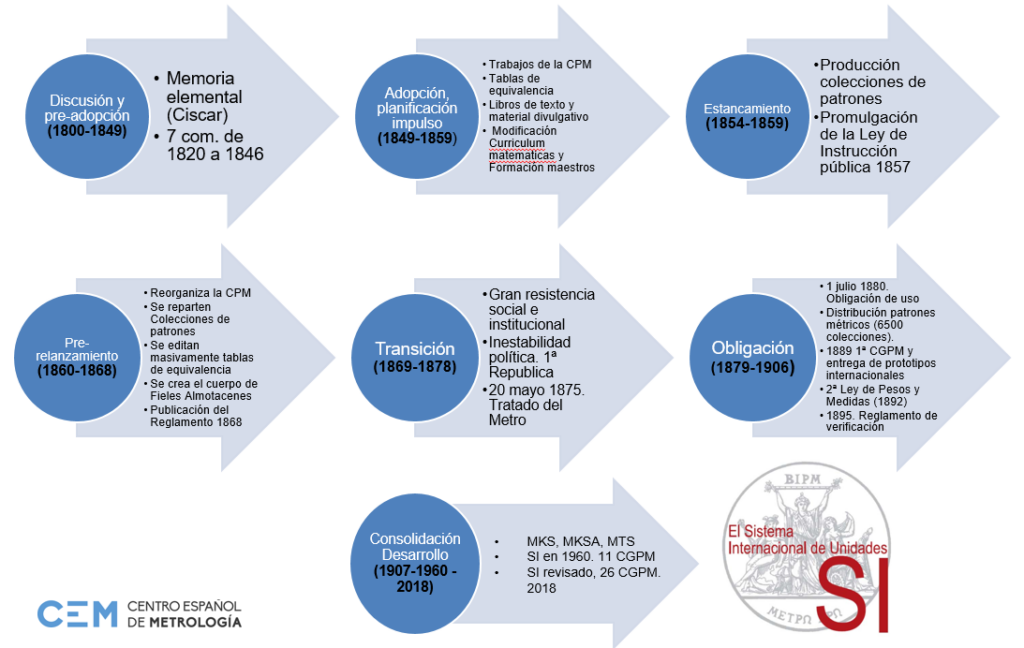

Para cerrar este apartado, a continuación exponemos los eventos más representativos que se produjeron en los diferentes periodos que clasificamos en siete etapas y que cubren desde la fase de discusión de la conveniencia de adoptar el SMD hasta la fase de consolidación y desarrollo.

Etapa de discusión y pre-adopción (1800-1849)

El documento que podemos decir marca el inicio de esta etapa es la “Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza” de Gabriel Ciscar, editado en 1800 a su vuelta de la reunión internacional de París. A partir de ese momento se redactaron y debatieron una sucesión de propuestas sobre la conveniencia o no de adoptarlo. Ya en la cuarta década y sobre todo en la quinta, la discusión de la conveniencia de la adopción del SMD estaba muy presente en la clase política y científica; así, las Cortes liberales lo consideraron como una cuestión de estado y eso lo refrendan las diferentes comisiones que se crearon para su estudio y propuesta. Se conocen hasta siete comisiones desde la primera legislatura liberal de 1820 hasta el ascenso de Narváez en 1846, y en ellas siempre figuraron científicos de primera fila (matemáticos, ingenieros, marinos, militares). El debate dentro de estas comisiones deja constancia del progresivo cambio de mentalidad y argumentos para adoptar el SMD y derogar el sistema tradicional. Aun existiendo este progresivo cambio a favor del SMD, las diferentes propuestas hasta 1845 fueron todas rechazadas. Finalmente entre 1846 y 1849 se abordan definitivamente las propuestas a favor del SMD que dan lugar a la Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849.

Etapa de adopción, planificación e impulso inicial (1849-1853)

En esta etapa tienen un papel fundamental los trabajos de la Comisión de Pesos y Medidas en cuanto a la preparación de las tablas de equivalencia, la adaptación de los libros de texto, la formación de maestros y la producción de material divulgativo. Durante esta primera etapa del establecimiento, el poder político sigue el proceso muy de cerca, con un apoyo total a la iniciativa; prueba de ello es el carácter marcadamente político de algunos miembros de la primera Comisión. El objetivo primario perseguido es la unificación de los pesos y medidas como palanca para la modernización científica y cultural del país, y con ello la promoción del mercado y del capitalismo incipiente.

Etapa de ralentización o estancamiento (1854-1859)

La producción de las colecciones de patrones métricos tuvo que afrontar diferentes dificultades de tipo técnico, económico y político, lo que llevó a ralentizar todo el proyecto e incluso a estancarlo en algunos momentos.

A nivel técnico, la industria española no estaba preparada para fabricar el número de colecciones de patrones métricos con las especificaciones técnicas y la calidad exigidas.

A nivel económico y político las dificultades aparecen por la situación de inestabilidad del partido moderado en el llamado bienio liberal que, durante este periodo, deja en un segundo término la implantación del SMD.

No obstante, en esta etapa, se da un paso decisivo que facilitará el relanzamiento en la siguiente década, la promulgación de la Ley de Instrucción Pública en 1857, en la que se establece y se reitera la introducción del SMD en el sistema educativo desde primaria.

Etapa de pre-relanzamiento (1860-1868)

Esta etapa de pre-lanzamiento, está muy condicionada por el entorno político y social. El gobierno liberal de O’Donnell es el más largo y estable del siglo XIX, y da lugar al expansionismo económico de los primeros años de la década de los sesenta y la liberalización arancelaria.

En este periodo se reorganiza la Comisión de Pesas y Medidas, y se incrementa su actividad. Tras los primeros años de mucha actividad, el 12 de diciembre de 1860, se reorganizó la Comisión, dotándola de carácter permanente por real decreto y aumentando sus miembros en siete más (3 profesores del Real Instituto de Industria, 3 personas de reconocido prestigio en el ramo y el Director General de Agricultura, Industria y Comercio), nombrándose a D. Francisco de Luxán presidente de la misma. Debido a los muchos quehaceres, la Comisión se subdividió en tres secciones: una de reducción, otra de construcción y la tercera de comprobación.

En este periodo se reparten colecciones de patrones métricos, se editan masivamente tablas oficiales de equivalencias y en 1867 se crea el cuerpo de Fieles Almotacenes como cuerpo responsable de controlar e impulsar el cumplimiento de las regulaciones sobre pesas y medidas.

El fin de este periodo de gran actividad culmina con la declaración obligatoria del SMD para todos los ciudadanos desde el 1 de julio de 1868 y la publicación del Reglamento, por Real decreto de 27 de mayo de 1868, en la Gaceta, el 1 de junio de dicho año. Posteriormente se reformaría en los años 1906 y 1917.

Etapa de transición (1869-1878)

Este periodo transcurrió con pocos avances en la implantación del SMD, con una gran resistencia social e institucional a su uso obligatorio. Una vez más, el entorno social y político jugó contra la implantación del SMD: la inestabilidad política derivó en las guerras Carlistas y la proclamación de la Primera República. Asimismo, hubo problemas de disponibilidad y suministro de materias primas, como consecuencia de conflictos europeos, que dificultaron la fabricación de las colecciones métricas. No obstante, el lento y tortuoso avance de la implantación del SMD prosiguió y se vio reforzado con la asistencia de científicos españoles a eventos internacionales y su incorporación a nuevas instituciones. Así, un punto y aparte en el proceso de implantación lo constituye la participación española, por medio del brigadier D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, en la Conferencia Internacional, que culminó con la firma en París del Tratado Diplomático de la Convención del Metro, el 20 de mayo de 1875, y que obligaba a España, junto a otros 16 estados de Europa y América, a impulsar definitivamente el sistema métrico en todos los usos.

Etapa de aplicación obligatoria (1879-1906)

Este nuevo periodo se inicia con el Decreto de 14 de febrero de 1879, donde se establecía definitivamente la obligación del uso del SMD en todos los actos desde el 1 de julio de 1880.

A nivel legislativo, en este periodo se sancionó la 2 ª Ley de Pesos y Medidas (1892) para adaptarla a los nuevos avances y obligaciones adquiridas en el Tratado del Metro (1875) y en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas (1889), en donde se adoptó el Sistema Métrico Decimal y se aprobaron como unidades básicas los nuevos prototipos internacionales para el metro y el kilogramo, junto con el segundo astronómico como unidad básica de tiempo.

Asimismo, se publica el reglamento de 1895, organizando un servicio de verificación y marcado de pesos y medidas, y estableciendo los mecanismos para controlar los usos metrológicos de la sociedad.

En este periodo se fabrican 6500 colecciones métricas que en 1884 entraban en servicio en los municipios más pequeños del Estado.

Etapa de consolidación y desarrollo (1907–1960)

Durante la primera mitad del siglo XX se sucedieron varios sistemas de unidades: CGS (centímetro-gramo-segundo), MKS (metro-kilogramo-segundo), MKSA (metro-kilogramo-segundo-ampere), MTS, en sus variantes electrostático y electrodinámico, gravitacionales y absoluto, hasta que, en 1960, la 11ª CGPM adoptó el Sistema Internacional de unidades (SI).

En el año 2018, la 26ª CGPM aprobó una revisión trascendental del SI basando sus unidades fundamentales en constantes naturales, lo que hace al SI mucho más robusto y universal, de forma que pueda seguir respondiendo a las necesidades de la ciencia, la tecnología y el comercio en el siglo XXI.

7. Conclusiones

Es en el siglo XIX, en España, donde se produce el gran salto a la unificación de las medidas a través de la implantación legal del Sistema Métrico Decimal (SMD), aunque no por ello quiera decirse que éste se aplicó desde el primer momento, ya que hasta bien entrado el siglo XX se siguieron utilizando en algunas regiones y poblaciones aquellas unidades que por tradición habían utilizado sus antepasados.

Se sanciona su establecimiento en el año 1849 pero debido a dificultades económicas, técnicas y sociales, se retrasa sucesivamente su uso obligatorio hasta 1880, no siendo hasta 1895 cuando se finalice el periodo de reformas iniciado en 1849 y el sistema métrico decimal comience a generalizarse en España.

El historiador Witold Kula resume muy certeramente lo que significó la introducción del SMD en Europa: “El sistema métrico no fue sólo expresión del cambio sufrido por las mentalidades social e individual, sino también su transformador”.

Efectivamente, una vez más se vio el efecto de realimentación mutua de la ciencia y la metrología, y el sentido de vector de competitividad que caracteriza a la metrología. La sociedad burguesa y los gobiernos liberales vieron clara la necesidad de disponer de un sistema de pesos y medidas unificador y universal para el desarrollo de la economía y la modernización de la sociedad.

La unificación de medidas con la adopción del SMD permitió mejorar las relaciones con otras naciones europeas, facilitó el control absoluto del Gobierno en materia tributaria, mercantil y comercial, asegurando la igualdad de trato comercial entre ciudadanos y erradicando las injusticias comerciales a las que eran sometidos los ciudadanos y pequeños productores.

En la actualidad, el 95 % de la población del mundo utiliza oficialmente el Sistema Internacional de Unidades (SI), surgido de la evolución del SMD, considerándose como uno de los mayores logros del siglo XX y herramienta clave para la globalización. El SI sirve hoy como lenguaje común de las comunicaciones, de la tecnología, de las investigaciones, de la ciencia y del comercio internacional.

8. Referencias

[1] El Sistema Internacional de Unidades 9ª edición (2019). Traducción al Español publicada por el CEM

[2] Mensaje de Audrey Azoulay, Directora-General de UNESCO, en ocasión del día mundial de la Metrología el 20 de mayo de 2024.

[3] La metrología también existe (2019). Edición del CEM.

[4] Revisión del SI. Un SI para el Siglo XXI. Folleto publicado por el CEM (2018)

[5] “Las medidas y los hombres”. Witold Kula.

[6] Origen de la Metrología y su evolución histórica. José A. Robles. Máster de Metrología de la Universidad Politécnica de Madrid. 2015.

[7] Introducción a la historia de la metrología. Carlos Enrique Granados. Monografías del departamento de Física Aplicada. Nº 7. UPM- ETSII.

[8] La unificación de los pesos y medidas en España durante el siglo XIX. José Vicente Aznar García

[9] Viejos y nuevos sistemas metrológicos. Antonio E. Ten Ros. Universidad de Valencia. Exposición del Senado sobre las medidas y las matemáticas.

[10] La medida de todas las cosas (2003). Ken Alder

[11] Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza” (1800). Gabriel Ciscar. Reeditado por el CEM (2012).

[12] Ley de 19 de julio de 1849, de Pesas y Medidas

[13] Técnica e Ingeniería en España. Volumen VI El Ochocientos. De los lenguajes al Patrimonio. Manuel Silva Suarez, ed.

[14] El bienestar en España: Una perspectiva de largo plazo, 1850-1991. Antonio Escudero e Hipólito J. Simón. Universidad de Alicante.

[15] Dos sistemas de Medida. José V. Aznar García. Universidad de Valencia. Exposición del Senado sobre las medidas y las matemáticas.

[16] Un análisis de la evolución de la metrología en España. D. Manuel Cadarso Montalvo, Tesis doctoral. Publicada por el CEM (2021).

[17] La Comisión Permanente de Pesas y Medidas. Una historia de tesón y vocación. José A. Robles Carbonell. Revista e-medida nº 22

[18] Expedientes y decisiones. Antecedentes del planteamiento del nuevo sistema de medidas. 1849-1854. Carpeta 32/2 del archivo histórico del CEM

[19] La Comisión Permanente de Pesas y Medidas. Resumen Histórico. G. Sans Huelin y E. Garballo Ribot.

[20] Colección de Pesas y Medidas del CEM. Catálogo de los fondos, publicado por el CEM

[21] Así no se mide. Antropología de la medición en la España contemporánea. Fernando Ros Galiana

[22] Equivalencias entre las pesas y medidas usadas antiguamente en las diversas provincias de España y las legales del Sistema Métrico Decimal.

[23] La introducción del Sistema Métrico Decimal en España y su incidencia en los libros de texto para la enseñanza de las matemáticas. D. Miguel Evelio Picado Alfaro. Editado por el CEM (2020).

[24] Melitón Martín, un famoso desconocido. Juan Luis García Hourcade. Lección inaugural del Curso Académico 2009-2010. Segovia, 16 de octubre de 2009.

[25] La metrología: Un problema para la historia agraria (convertibilidad métrica y recopilación bibliográfica). Miguel Ángel Gutiérrez Bringas.

[26] Ley de pesas y medidas de 19 de julio de 1849. Reglamento para su ejecución y disposiciones oficiales de carácter general, referente al planteamiento del sistema métrico-decimal. Madrid. (1868).

Comentarios